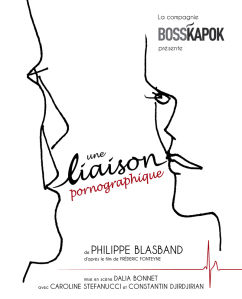

Avec Caroline STEFANUCCI et Justin BLANCKAERT

Avec Caroline STEFANUCCI et Justin BLANCKAERT

Une rencontre entre une femme et un homme dans un café. C’est tellement banal et rassurant à la fois, par le biais d’une annonce et échange d’un mail. Oui, le strict minimum, car ces deux personnes ‘n’entendent que réaliser un fantasme, une liaison pornographique.

C’était écrit dans le mail comme une petite partition sur orgue de barbarie qui n’attend plus qu’une chose, celle d’être grignotée par le temps, le vent, avant de devenir feuille de papier qui s’envole.

Tant d’histoires d’amour crépitent dans le ciel qu’il suffit de tendre la feuille volage d’un désir incertain pour se rêver aussitôt héros ou héroïne d’une romance aussi éphémère que la vie elle-même.

C’est vrai aujourd’hui, une lettre d’amour ne met pas quinze jours pour trouver son destinataire, un SMS sur portable suffit. Les deux personnages pourtant n’ont recours qu’une seule fois au mail. Ils concentrent leur relation sur un seul motif, celui de l’amour physique et se délestent de tout le reste. Pas de téléphone, pas d’adresse, pas de nom, pas de prénom, pas de famille. En somme pas de réalité, surtout pas.

Les deux amoureux créent leur bulle un peu comme des enfants. A l’intérieur de la bulle, leurs corps se visitent, s’éblouissent. Ils pourraient se reconnaitre à mille années-lumière, sans visage et aveugles. C’est peut-être cela qu’ils recherchent une musique qui puisse être interprétée sur n’importe quel point de l’univers.

Dès lors que le point d’orgue est obtenu, que faire sinon redescendre sur terre. Cela, elle et lui n’y ont pas pensé. Inconscience juvénile, candeur ? Elle et lui ne sont pas des adolescents. Il s’agit effectivement de deux musiciens, leurs corps leur servent d’instruments. Lui fait l’éloge de la femme comme il décrirait une belle contrebasse. Elle, sans doute plus expérimentée, sait que les cordes de sa harpe donnent des signes de fatigue. Quand on ne peut plus jouer, il faut s’arrêter, fin du concert, fin de l’histoire.

Caroline STEFANUCCI, à fleur de peau, dresse le portrait d’une femme ordinaire, blessée par l’extraordinaire de cette expérience amoureuse, qui en devenant réelle, a dépassé ses fantasmes.

Justin BLANCKAERT est l’amant idéal, à l’écoute de la femme mais démuni face à l’ampleur de leurs sentiments. C’était tout de même pas écrit qu’ils devaient s’aimer. Quand une liaison pornographique se mue en liaison amoureuse, le catalogue des fantasmes peut bien s’envoler. Reste le rêve beaucoup plus doux, plus vrai, le souvenir presque désuet d’un refrain d’amour, greffé à même la peau.

La direction d’acteurs de Dalia BONNET sait mettre en lumière, l’originalité des interprètes. Un peu comme une photographe, elle jette un regard curieux, passionné mais pas voyeur sur le phénomène de l’amour. Et l’eau qui gravite autour de la flamme, on l’entend dans la langue de Philippe BLASBAND, dépouillée de fioritures, qui ne lève jamais la voix, qui la soulève dans une sorte de murmure, celui de l’amour invoqué entre ciel et terre, et cela depuis Adam et Eve, n’est-ce pas …

Paris, le 30 Juin 2013 Evelyne Trân